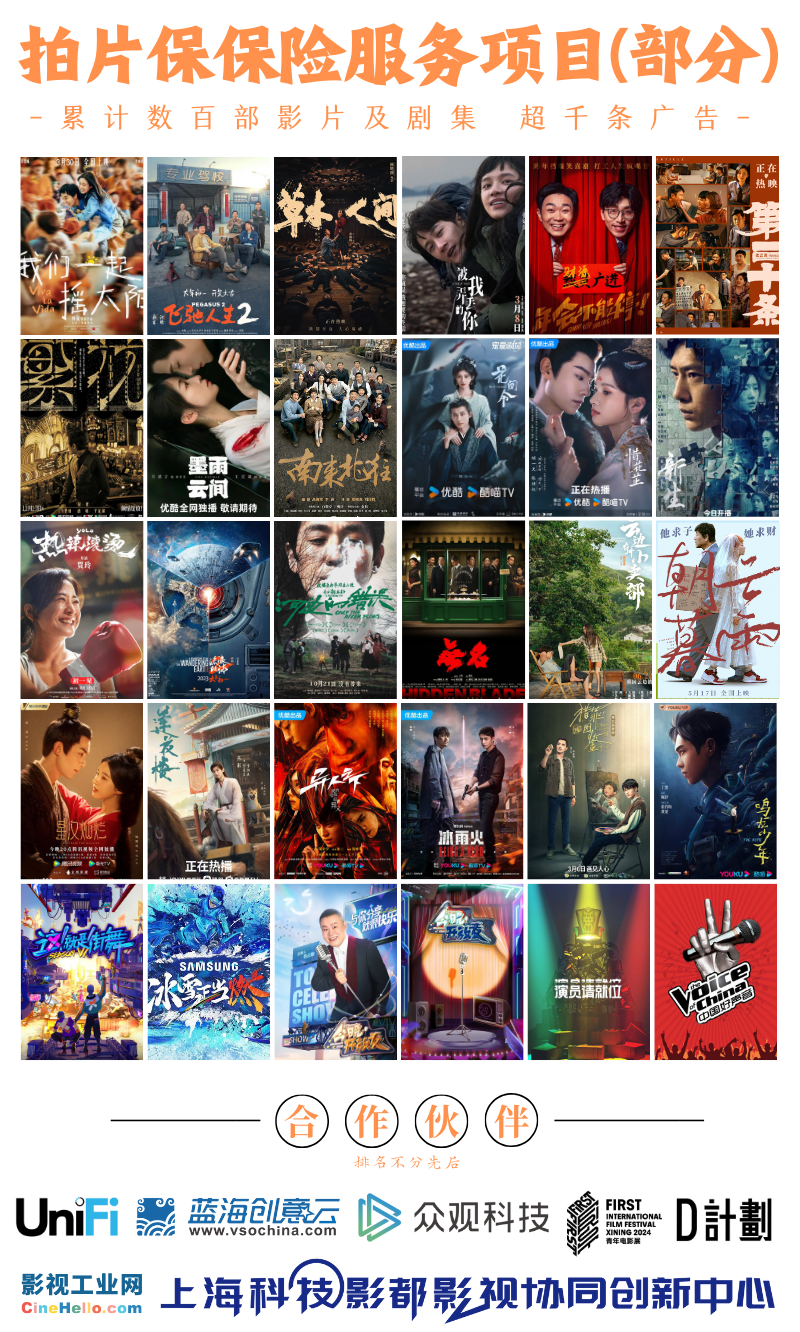

拍片保|当“疯批美学”遇上“躺平哲学”,《献鱼》教你职场修仙反套路

《献鱼》是由优酷、银河酷娱、奔兔影业出品,银河酷娱承制,金璐、颜文编剧,温德光执导,陈飞宇、王影璐领衔主演的古装仙侠剧。

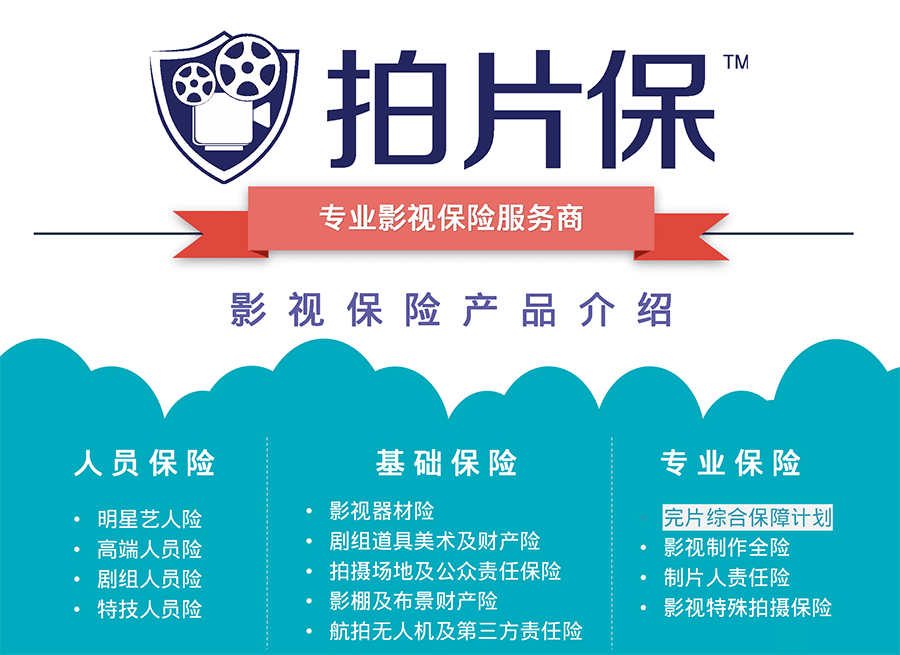

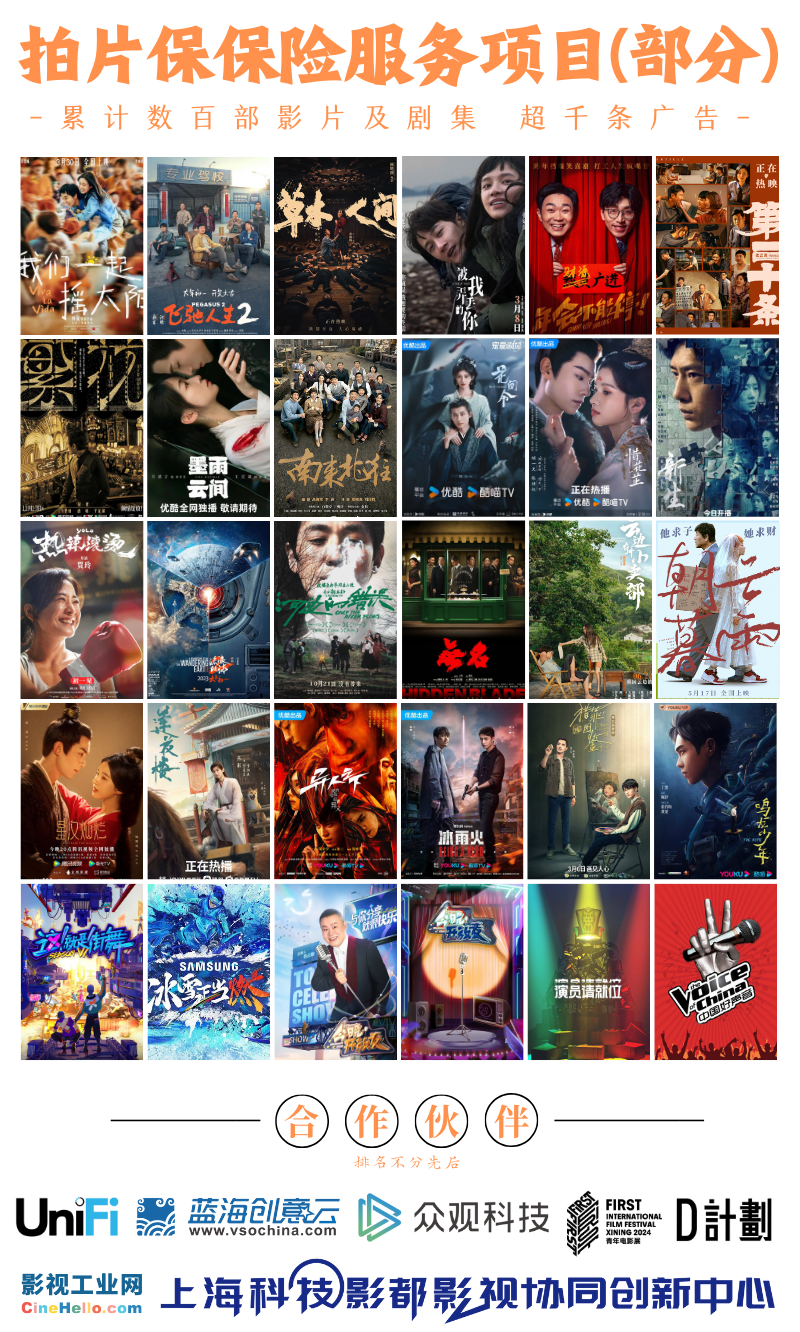

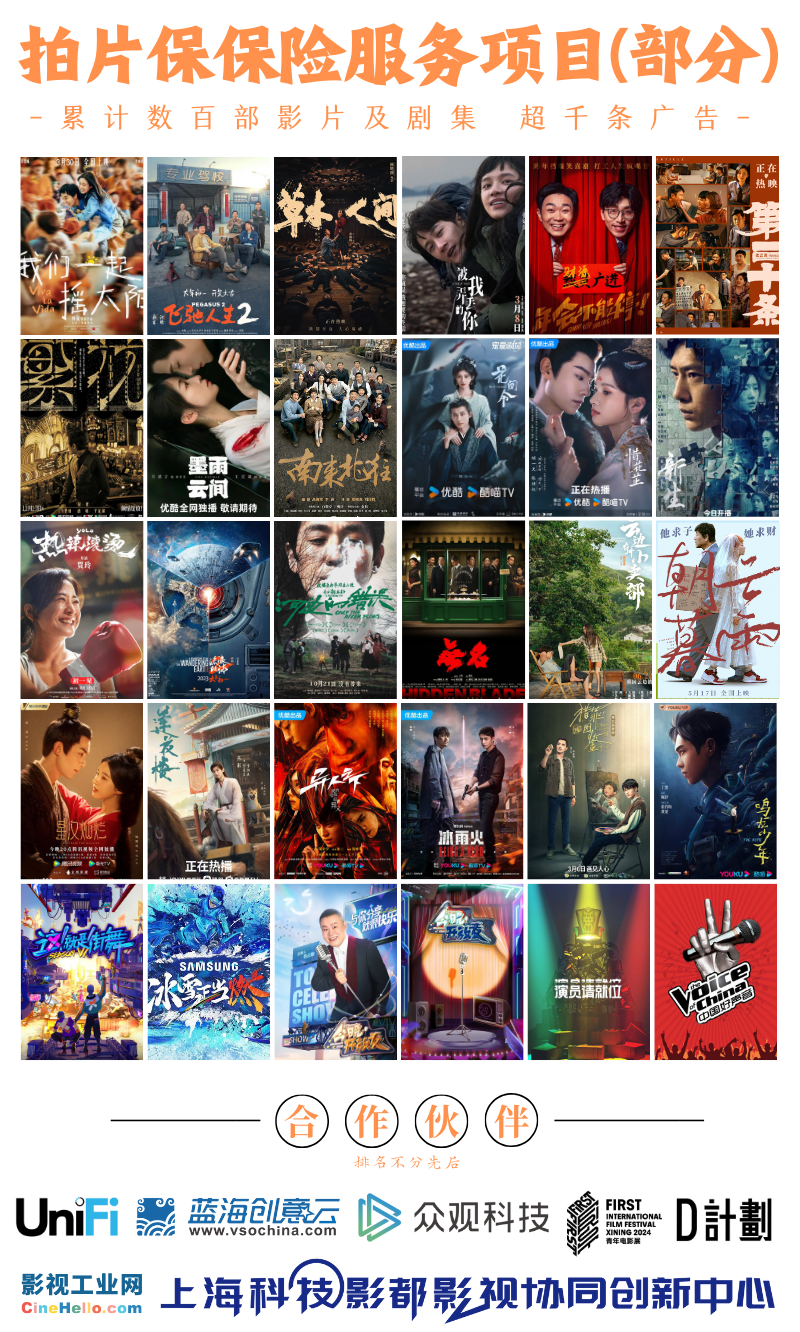

【拍片保】作为专业的影视保险服务商全程支持剧集《献鱼》的拍摄工作,为剧集提供专业全面的保障服务!

剧情概述

该剧改编自扶华的古言小说《向师祖献上咸鱼》,讲述了被封山中五百年的师祖司马焦和意外进入修仙界的廖停雁相遇,司马焦被其“咸鱼”本能降服、廖停雁开始引导司马焦步步向善,成为了改变他的人,两人相识相知并萌生情愫,共同在仙府、魔域和人间经历爱恨纠葛,最终选择守护爱人,维护三界太平的故事。

精彩看点

1.精美制作:从灵火特效到数字生物的视觉盛宴

剧组耗时两年打造奇幻世界:司马焦的灵火采用粒子流体特效,燃烧时血管纹路清晰可见;廖停雁的本体水獭毛发根根分明,被赞为“仙侠剧动物建模天花板”。服装上,真丝绡与香云纱拼接的血月战袍、渐变染色的“摸鱼装”,将东方美学与现代设计融合,引人称赞。

2.三世情缘叙事:在虐恋与救赎中重构仙侠内核

不同于传统仙侠的“历劫虐恋”,该剧以“灵火共生”的设定展开三世羁绊:前世她是献祭者,他是被封印的魔尊;今生她是摸鱼社畜,他是被驯化的师祖;来世……。每一世都以“反套路”破局——当其他仙侠剧女主历劫痛哭时,廖停雁却在魔域种灵植、开火锅店,用“不按套路出牌”改写命运。这种将个体情感置于宏大使命之上的处理,让爱情线兼具甜虐与深度。

3.社会议题暗线:权力、异化与现代人的精神困境

司马焦被仙府八大家族抽血练功、用灵火维系全府存续的设定,暗喻职场剥削与资本压榨;廖停雁在仙府会议上质问“修炼不是为了长生,是为了不加班”,直接叩问现代人的生存意义。更深刻的是,剧中“魔域奸细”的身份反转,打破了非黑即白的善恶二元论——正如廖停雁所言:“我们都在被系统驯化,区别只是笼子的大小”。这种对修仙界等级秩序的解构,实则是对现实社会的镜像投射。

剧集《献鱼》于2025年8月16日在优酷播出,一起来看!

END

往期推荐

拍片保丨看这一篇就够了!剧组人员工作时车祸受伤,车险和剧组保险怎么赔?

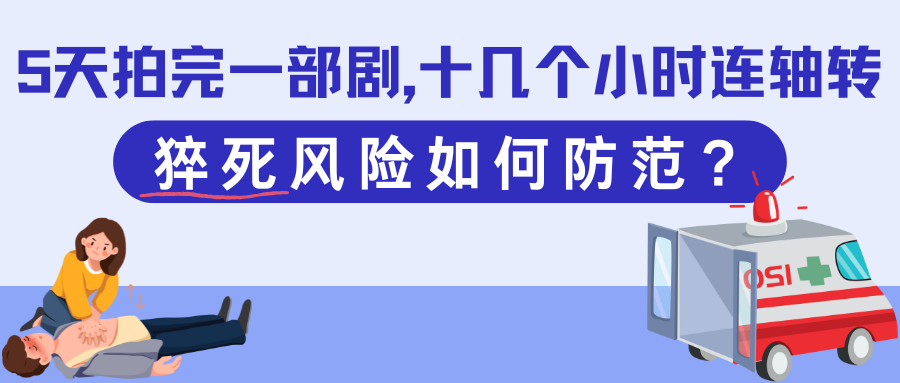

拍片保|5天拍完一部剧,十几个小时连轴转,猝死风险如何防范?

关于有人冒充“拍片保”的声明:认准正规渠道,谨防上当受骗

(部分素材来源于网络,如有侵权请联系删除)

拍片保|《凡人修仙传》正在热播中:水墨江湖里,藏着人性博弈与逆袭爽感

《凡人修仙传》是由优酷出品,万维猫动画、凡人仙界、金色传媒联合出品,杨阳执导,王裕仁、贾东岩编剧,杨洋、金晨、汪铎、赵小棠、赵晴领衔主演的古装仙侠剧。

【拍片保】作为专业的影视保险服务商全程支持剧集《凡人修仙传》的拍摄工作,为剧集提供专业全面的保障服务!

剧情概述

《凡人修仙传》改编自忘语的同名小说,讲述了一个资质平庸的山村穷小子韩立,在机缘巧合下进入修仙门派,依靠自己的谋略与谨慎,一路不断努力突破、热血修仙的故事。

精彩看点

1.凡人逆袭的破局之路

主角韩立(杨洋饰)出身贫寒,身负伪灵根资质,却凭借极致的谨慎与谋略在弱肉强食的修仙界步步为营。从七玄门底层弟子到纵横三界的大乘修士,用智慧化解每一次危机。这种 “草根逆袭”的叙事不仅满足爽感,更暗合当代人对“职场进阶”的共鸣,让观众在韩立数铜板炼药、深夜偷啃冷馒头的细节中看到自己的影子。

2.从人界到仙界的多维宇宙建构

作品构建了人界、灵界、魔界、仙界等多元世界,每个维度都有独立的势力体系与生存法则。剧中通过实景拍摄与特效结合,将新疆乌尔禾魔鬼城的丹霞地貌转化为修仙者斗法的战场,贵州喀斯特溶洞化作阴冥之地的入口,让观众直观感受到“道法自然”的东方美学。

3.复杂人性的群像剧场:全员皆凡人的生存博弈

剧中角色突破“非黑即白”的刻板塑造,呈现出人性的多面性。例如,黄枫谷掌门表面威严,实则为保全门派不惜牺牲弟子;魔道六宗长老虽手段狠辣,却对幼年弟子存有舐犊之情。韩立的“韩跑跑”人设更是颠覆性创新——他并非传统意义上的英雄,而是在每一次选择中优先权衡利弊,甚至为修炼舍弃亲情与友情。这种“利己主义”的真实刻画,反而让角色更具代入感。

剧集《凡人修仙传》该剧于2025年7月27日在优酷播出,Netflix同步播出,一起来看!

END

往期推荐

拍片保丨看这一篇就够了!剧组人员工作时车祸受伤,车险和剧组保险怎么赔?

拍片保|5天拍完一部剧,十几个小时连轴转,猝死风险如何防范?

2025年FIRST青年训练营落幕,【拍片保】携手助力青年创作者!

(部分素材来源于网络,如有侵权请联系删除)

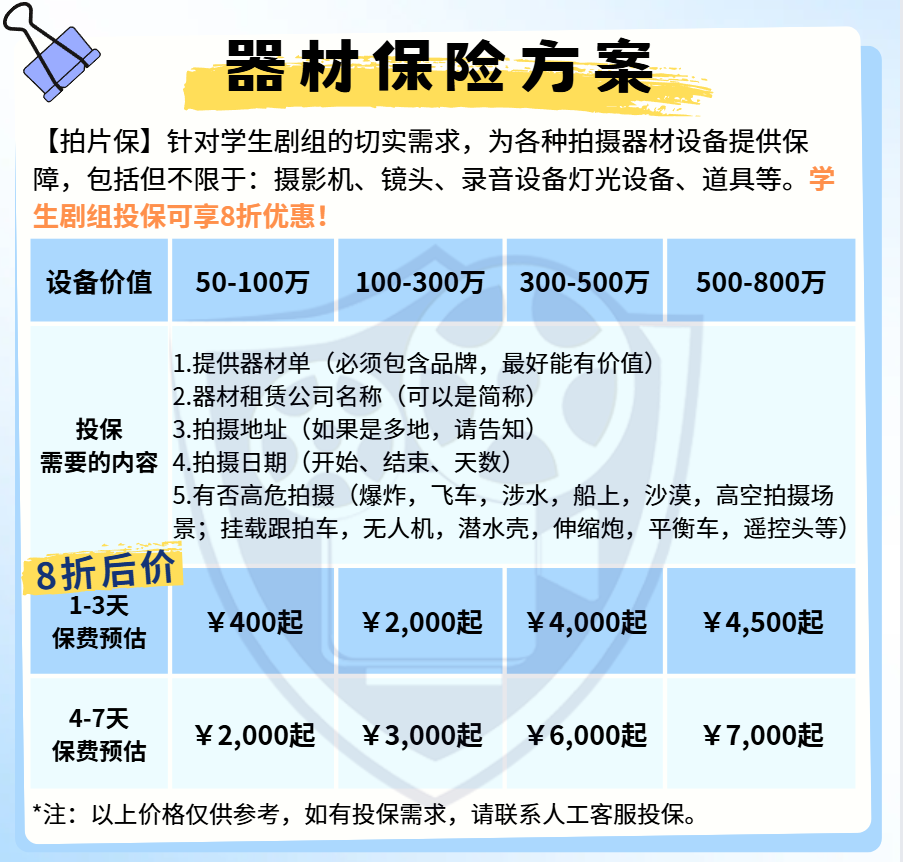

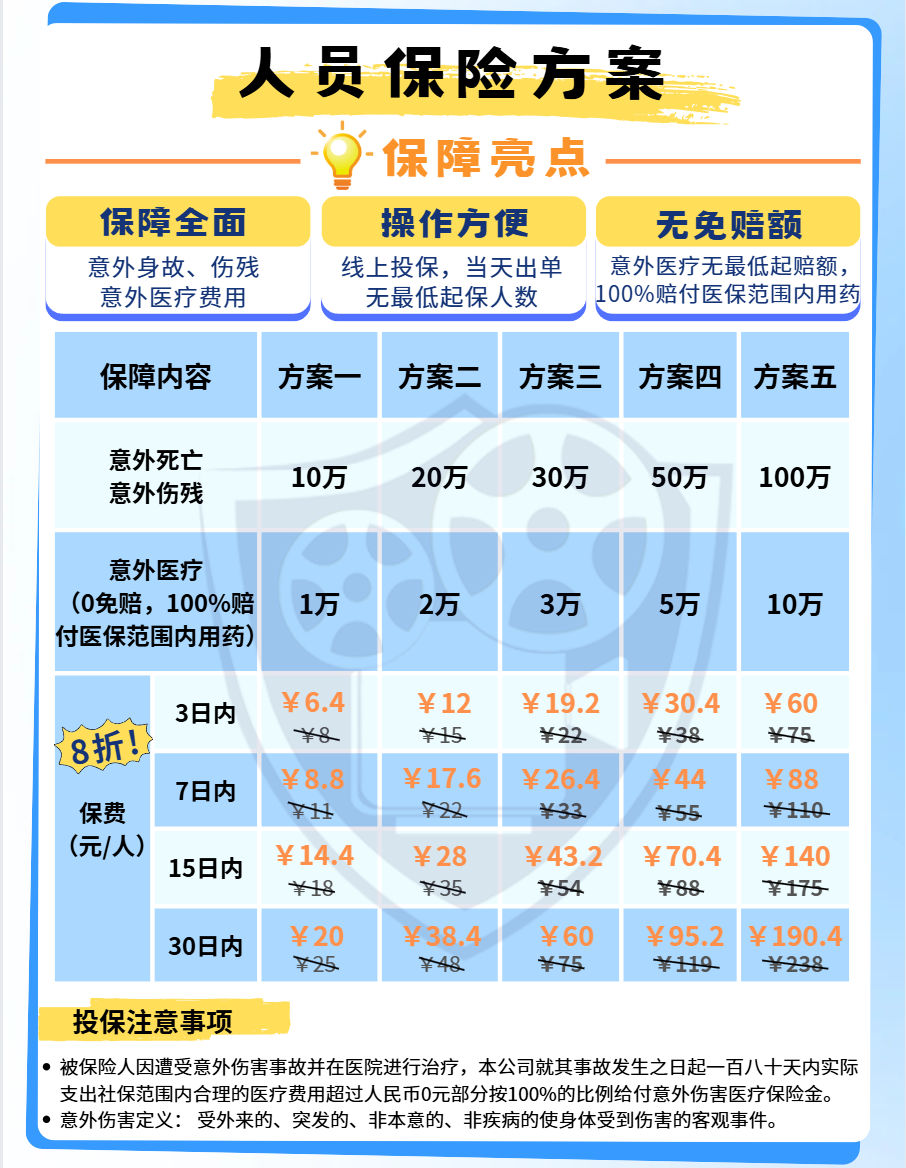

学生剧组优惠方案来袭:在校及毕业两年内的学生剧组可享【拍片保】8折优惠!

众所周知,学生影视创作大多都成本较低、团队小且缺乏实践经验,尽管如此我们也总是想把故事拍得像样点。但是意外总爱钻空子:转场时镜头磕在台阶上,不小心在楼梯间崴了脚......这些突发状况,常常让本就拮据的学生剧组雪上加霜。

值得一提的是,现在大部分的学生剧组都有这方面的风险防范意识,小编时不时的便会收到关于学生剧组保险方案的咨询。

对此,小编再跟大家介绍一下【拍片保】学生投保优惠计划。

【拍片保】学生投保优惠计划

自【拍片保】创立以来,联合保险公司推出学生扶持计划已有六年了!本着“降低拍片成本,提高拍片抗风险能力”的宗旨,【拍片保】服务了千余个影视高校剧组,为中国传媒大学、北京电影学院、温哥华电影学院、上海大学上海电影学院、浙江传媒大学及四川传媒学院等各大高校的同学们提供【影视器材险】&【剧组人员险】学生优惠方案,器材险和人员险均能享受8折优惠,以扶持鼓励青年影视创作人的成长,为中国影视行业的健康成长贡献自己的力量。

投保期灵活:可短期投保(1-3天),也可长期投保(1个月)。

覆盖范围广:全国范围内皆可覆盖。

性价比高保费低:较原方案对比,性价比更高,短期投保保费400元起。

快速理赔:出险后可及时保险理赔。

以下是一个常规方案,仅供参考:

【拍片保|剧组人员险】(学生优惠方案)

保障全面:意外身故、意外伤残、意外医疗、猝死等。

超广保额:可承保10万~100万保额。

覆盖面广:覆盖全国(含港澳台)高等院校正式注册的在校或毕业两年之内学生(包含专科生、本科生、研究生、进修生)组成的剧组。

无免赔额:意外医疗无最低起赔额,100%赔付医保范围内用药。

灵活上保:可根据剧组实际情况灵活替换上保人员。

以下是一个常规方案,仅供参考:

【拍片保】作为专业的影视保险服务商,了解学生剧组的痛点,理解学生剧组的预算有限,所以为学生剧组推出优惠方案;理解学生的需求多样,所以保障全面。

扫码立即自助投保

我们深知,影视行业的每一步发展都离不开各方的共同努力,【拍片保】作为专业的影视保险服务商,也将继续深化服务内容,提升服务质量,不断创新服务模式,以更好地满足行业发展需求。在未来的日子里,我们也将与各位青年影视人携手同行,一起为我国影视行业的健康发展贡献更多的智慧和力量!

END

如果影视行业同行、相关资方及制片方有兴趣了解拍片保,欢迎联系【拍片保专属客服】,我们将竭诚为你服务。

往期推荐

拍片保丨看这一篇就够了!剧组人员工作时车祸受伤,车险和剧组保险怎么赔?

拍片保|5天拍完一部剧,十几个小时连轴转,猝死风险如何防范?

2025年FIRST青年训练营落幕,【拍片保】携手助力青年创作者!

(部分素材来源于网络,如有侵权请联系删除)

拍片保|《凡人修仙传》正在热播中:水墨江湖里,藏着人性博弈与逆袭爽感

《凡人修仙传》是由优酷出品,万维猫动画、凡人仙界、金色传媒联合出品,杨阳执导,王裕仁、贾东岩编剧,杨洋、金晨、汪铎、赵小棠、赵晴领衔主演的古装仙侠剧。

【拍片保】作为专业的影视保险服务商全程支持剧集《凡人修仙传》的拍摄工作,为剧集提供专业全面的保障服务!

剧情概述

《凡人修仙传》改编自忘语的同名小说,讲述了一个资质平庸的山村穷小子韩立,在机缘巧合下进入修仙门派,依靠自己的谋略与谨慎,一路不断努力突破、热血修仙的故事。

精彩看点

1.凡人逆袭的破局之路

主角韩立(杨洋饰)出身贫寒,身负伪灵根资质,却凭借极致的谨慎与谋略在弱肉强食的修仙界步步为营。从七玄门底层弟子到纵横三界的大乘修士,用智慧化解每一次危机。这种 “草根逆袭”的叙事不仅满足爽感,更暗合当代人对“职场进阶”的共鸣,让观众在韩立数铜板炼药、深夜偷啃冷馒头的细节中看到自己的影子。

2.从人界到仙界的多维宇宙建构

作品构建了人界、灵界、魔界、仙界等多元世界,每个维度都有独立的势力体系与生存法则。剧中通过实景拍摄与特效结合,将新疆乌尔禾魔鬼城的丹霞地貌转化为修仙者斗法的战场,贵州喀斯特溶洞化作阴冥之地的入口,让观众直观感受到“道法自然”的东方美学。

3.复杂人性的群像剧场:全员皆凡人的生存博弈

剧中角色突破“非黑即白”的刻板塑造,呈现出人性的多面性。例如,黄枫谷掌门表面威严,实则为保全门派不惜牺牲弟子;魔道六宗长老虽手段狠辣,却对幼年弟子存有舐犊之情。韩立的“韩跑跑”人设更是颠覆性创新——他并非传统意义上的英雄,而是在每一次选择中优先权衡利弊,甚至为修炼舍弃亲情与友情。这种“利己主义”的真实刻画,反而让角色更具代入感。

剧集《凡人修仙传》该剧于2025年7月27日在优酷播出,Netflix同步播出,一起来看!

END

往期推荐

拍片保丨看这一篇就够了!剧组人员工作时车祸受伤,车险和剧组保险怎么赔?

拍片保|5天拍完一部剧,十几个小时连轴转,猝死风险如何防范?

2025年FIRST青年训练营落幕,【拍片保】携手助力青年创作者!

(部分素材来源于网络,如有侵权请联系删除)

拍片保|微短剧行业版权社会共治论坛举办,探讨版权保护治理与发展

8月1日,由中国版权协会微短剧工作委员会主办的“微短剧行业版权社会共治”主题研讨在安徽合肥举办。版权管理部门、行业协会以及微短剧行业从业者、学术研究者代表共同探讨了行业版权保护所面临的新形势与挑战。

根据中国版权协会微短剧工作委员会发布的数据显示,截至2024年末,微短剧行业的市场规模已达到504亿元,用户规模达6.62亿,其网络内容市场的影响力与日俱增。

中国版权协会理事长、十三届全国政协文化文史和学习委员会副主任阎晓宏认为,在微短剧的内容导向上,要建立正向激励机制,完善内部的审核机制;在确权授权问题上,要构建清晰规范的授权确权体系;在版权保护方面,要提升行业整体的版权保护意识,严厉打击侵权盗版行为。

目前,整个微短剧行业都面临着全新的版权保护挑战。“微短剧版权保护正面临智能AI侵权、传统侵权形式放大等新问题。随着市场规模的快速增长、智能治理门槛的不断提高,版权保护和维权成本也在继续增长,需要全行业共同努力。”北京大学法学院教授张平说。

在研讨交流环节,红果短剧总编辑乐力表达了平台积极保护微短剧版权的意愿。乐力介绍道:“从去年开始,红果短剧对于精品短剧的制作和发行进行了重点投入,推出果燃计划。今年上半年,红果短剧已经上线了近六十部精品内容。”乐力表示,盗版等侵权行为是最容易伤害内容创作团队信心的一件事,他呼吁各大平台在版权保护方面加大投入,加强合作,促进行业向精品化发展。

在论坛上,中国版权协会微短剧工作委员会发布《关于强化微短剧领域“通知——删除”规则的工作指南》(以下简称《指南》)。中国版权协会微短剧工作委员会秘书长曾晋表示,发布该《指南》,旨在引导网络服务提供者遵守著作权法相关规定,履行好版权主体责任,畅通投诉渠道。下一步,工作委员会还将积极推动行业自律,引导微短剧制作方、平台方等主体自觉遵守版权法律法规,助力微短剧行业实现高质量发展。

END

往期推荐

拍片保|又双叒叕有人在剧组片场被虫咬伤了!保险能赔吗?

拍片保|5天拍完一部剧,十几个小时连轴转,猝死风险如何防范?

2025年FIRST青年训练营落幕,【拍片保】携手助力青年创作者!

(部分素材来源于网络,如有侵权请联系删除)

拍片保|《利剑・玫瑰》正在热播:当刑侦剧成为全民反拐的 “行动手册”

《利剑·玫瑰》是由中央电视台、腾讯视频、北京中视雅韵文化传播中心联合出品,北京合理影视有限公司承制,李晋瑞执导,苏万聪监制,慧东编剧,迪丽热巴、金世佳领衔主演的涉案悬疑剧。

【拍片保】作为专业的影视保险服务商全程支持电视剧《利剑·玫瑰》的拍摄工作,为剧集提供专业全面的保障服务!

剧情概述

该剧以真实的公安打拐民警为原型,讲述了以警花邓妍为代表的打拐办“六人小组”在错综复杂的案情中,与犯罪分子斗智斗勇的故事。

精彩看点

1.真实案件改编,具有社会意义

该剧以公安部打拐一线民警真实事迹为蓝本,将婴儿拐卖、少女强迫卖淫、渣爹卖女等社会痛点案件搬上荧屏。剧中呈现的「招工诈骗」「假借送孩子回家」等拐卖手段,均源自近年公安部公布的典型案例。当观众看到夜总会里被灌酒的受害者泪痕、暗巷中被捂住口鼻的少女残影时,这些极具冲击力的画面不仅是艺术表达,更是对现实社会的警示。剧中穿插的「黄金救援三小时法则」「记住嫌疑人特征」等实用防拐知识,让剧集成为全民防拐的生动课堂。

2.刑侦专业细节的沉浸式体验

剧中案件侦破过程堪称「公安教科书」:犯罪地理侧写锁定嫌疑人活动范围、DNA比对技术突破陈年积案、跨省协查机制展现现代警务协作。

3.女性视角的创伤疗愈叙事

区别于传统涉案剧的冷峻风格,该剧以女性特有的细腻笔触构建「创伤-治愈」闭环。邓妍主导的「被拐者心理重建中心」里,受害者将寻人启事折成玫瑰的意象,暗喻绝境中的生命重生。剧中「团圆小馆」的设定更具深意:被解救者与失散亲人在此重逢,墙上的寻人启事最终化作团圆见证,这种「守望相助」的温情叙事,让剧集在揭露黑暗的同时传递希望。

电视剧《利剑·玫瑰》于2025年7月28日起在中央电视台电视剧频道、腾讯视频、爱奇艺播出,一起来看吧!

END

往期推荐

拍片保|又双叒叕有人在剧组片场被虫咬伤了!保险能赔吗?

拍片保|5天拍完一部剧,十几个小时连轴转,猝死风险如何防范?

2025年FIRST青年训练营落幕,【拍片保】携手助力青年创作者!

(部分素材来源于网络,如有侵权请联系删除)

2025微短剧市场:“霸总”不再霸屏,“上头”转向走心

2025年,中国微短剧凭借轻巧形态、快速发展与日趋成熟的表达,正从流量工具转向内容核心——它不再是短视频与长视频间的"内容补丁",而是主流视听文化里的独立存在。

尽管仍需应对流量惯性下的质量、套路与价值观争议及监管,却已主动迈向"融合+精品"的结构性升级。这既是其步入时代视听艺术场域的"成人礼",也是在近7亿用户基础上,各方推动其主流化的必然。

六大维度见证结构升级

2025 年上半年,微短剧呈现 "速度放缓、质量提升" 的总趋势,具体可从六方面体现:

一是规模持续扩张,释放"结构性红利"。市场规模预计达 634.3亿元,超越电影票房,与长视频、院线电影共同构成三大主流视听支柱,跻身大众文化核心。行业进入"成熟-精品-产业化"阶段,平台竞争从"流量战"转向"内容战",不仅深耕都市、甜宠等传统类型,更开拓非遗、武侠、文旅等垂直题材;西安、杭州等城市争当"微短剧名城",推动产业链区域集群化。

二是用户覆盖全龄化,体验向"细分+多感官"升级。截至6 月,用户规模达6.96亿,占网民近七成,涵盖Z世代到银发族。女性仍是主力,推动创作聚焦"情绪价值"与"身份共鸣";中老年活跃度上升,"银发剧场"成新蓝海。同时,用户对视听、交互的要求提高,AI建模、弹幕共创等功能推动叙事从"线性爽感"转向"沉浸式体验"。

三是内容从"重套路"转向"轻命题"。过去"高反转+强爽感"模式退潮,现实关照与人文温度成为创作核心,内容从单纯情绪表达升级为情感、情怀传递。现实题材、女性成长等方向受青睐,形成"小切口、大共鸣"风格;"微短剧+"跨界联动非遗、文旅、普法等领域,拓宽生态边界。

四是平台竞合形成多元矩阵,推动价值重构。抖音、快手依托算法实现广泛覆盖,红果短剧以"免费+广告"实现商业闭环,爱优腾等长视频平台则借微短剧打通会员转化路径。平台定位清晰,竞争焦点从抢用户转向优化体验。

五是政策监管从"分类审查"走向"系统治理"。国家广电总局建立 "分类分层、备案编号、违规整治、AI 治理"机制,推动行业从粗放生长转向规范。2025年"五一"集中下架2000余部违规短剧,标志监管从点状提醒升级为系统治理,明确内容与审美底线。

六是社会影响从"内容消费"升级为"新质生产力"。上半年带动约64.7万个就业岗位,呈现年轻化、灵活化特点;"微短剧+"强化社会责任,助力公共文化服务与社会共识构建;同时加速出海,成为中国故事国际传播的重要载体。

回归 "叙事内容" 核心

2025年,一批兼具艺术价值与现实关怀的微短剧脱颖而出,印证了行业向精品化的转型。

《家里家外》以80年代川渝重组家庭为背景,跳脱"高反转"节奏,在细腻生活场景中编织温情,同时吸引中老年与年轻用户,上线12小时话题破亿,72小时播放量破10亿,展现家常题材的长尾效应。《燎原之重回1938》以抗战谍战为主线,将人物成长与国家命运相连,突破"短剧无深度"的刻板印象,体现叙事广度与历史维度的突破。

此外,"微短剧 +"跨界融合推动题材拓展:《和你的桃花源》串联永春美食与文旅资源,《祈安澜》展现大运河非遗文化,《重寻星光》关注孤独症群体融合。这些作品证明,微短剧正在保持节奏与情绪浓度的同时,追求题材厚度与社会价值,回归"叙事内容"主场。

政策与平台为这一趋势提供支撑:国家广电总局推进"微短剧 +"计划,红果短剧等平台推出孵化计划,推动题材边界与表达空间持续扩展。

"新物种"的成长逻辑

作为视听文化"新物种",微短剧2025年已成为国家文化产业战略的重要部分,但也需客观认知其本质与发展路径。

其一,早期微短剧源于下沉市场,是 "网文视频化" 的产物,自带套路化、消费化基因,契合大众碎片化文化心理。2025 年的升级并未完全取代旧有模式,精品化将是长期过程。

其二,市场崛起吸引大量资本,引发"短长剧之争"。实则两者应"共荣共生",微短剧更需摆脱初级阶段,从影视艺术与文学中汲取养分,培育精品与品牌创作者。

2025年是微短剧的关键节点,在结构升级、精品化与国际化中迎来机遇。期待其在批评与引导下,走出一条世界新大众文艺的中国道路。

END

往期推荐

拍片保|又双叒叕有人在剧组片场被虫咬伤了!保险能赔吗?

拍片保|5天拍完一部剧,十几个小时连轴转,猝死风险如何防范?

2025年FIRST青年训练营落幕,【拍片保】携手助力青年创作者!

(部分素材来源于网络,如有侵权请联系删除)